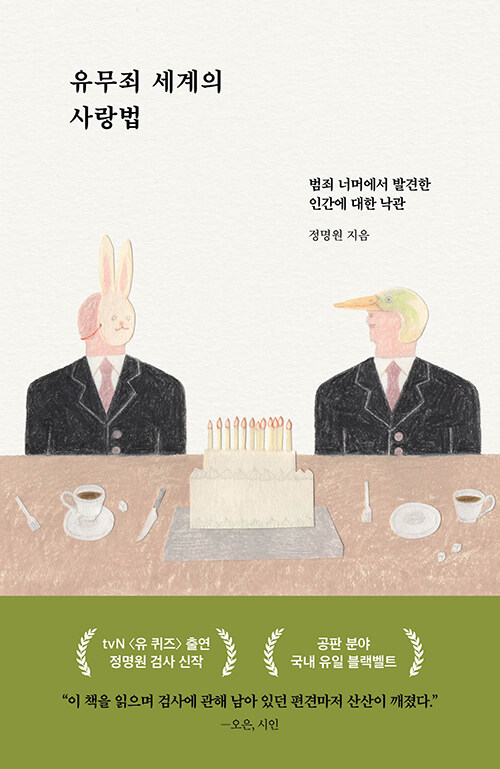

유무죄 세계의 사랑법 / 정명원

2025-08-18조회 36

- 작성자

- 김은미

- 이메일

| '장화 한 켤레'에 반성한 검사 이야기 [서평] 정명원 <유무죄 세계의 사랑법>  정명원 검사의 첫 책 <친애하는 나의 민원인>을 읽고, 검사에 대해 가지고 있던 편견이 많이 깨졌던 경험이 있다. 드라마나 영화에서 보았던 검사는 권력에 의해 좌지우지되고 고압적인 자세를 취하는 직업군이었다. 그러나 실제 검사의 90% 정도는 민원인들과 좌충우돌하면서 울고 웃고 감동받으며 자신의 소임을 다하는 평범한 직장인과 다를 바 없다고 한다. 이야기꾼 정명원 검사가 알려준 사실이었다. 정명원 검사는 첫 책을 낸 후 4년 만에 <유무죄 세계의 사랑법>(2025년 7월 출간)이라는 '범죄 너머에서 발견한 인간의 낙관이 담긴 책'을 들고 나타났다. 끝끝내 삶의 결을 헤아리는 눈부신 마음이 담긴 이 책을 펼치지 않을 도리가 없었다. 첫 책에서 쌓인 작가에 대한 신뢰는 다음 책을 무조건 열게 만든다. "그래도 애써보는 것" 아, 진짜... 시대와 세대를 넘어 다들 정말 이러긴가.(44쪽) 이 한 문장 안에 정명원 검사가 하고 싶은 말이 다 담겼다는 생각을 했다. "제발 이렇게 살지 맙시다!"라고 외치지 않아도 검사로서 세상을 바라보는 답답한 심정이 어떤지 알 수 있었고, 문장에 담긴 함의가 충분히 짐작되었다. 그리고 어떤 순간에도 '사람'을 먼저 보겠다는 검사의 신념이 내포되어 있다고 판단해 봤다. 또한 "삶의 비극 앞에 유죄와 무죄를 가르는 일은 종종 무력하다. 아무리 유죄를 입증하고 형을 집행한다 하더라도 매번 낯선 얼굴로 찾아오는 슬픔을 다 가릴 수 없다. 그렇지만 애를 써보는 것이다"라고 말하는 작가이기에 유무죄를 둘러싼 그의 사랑법이 더 궁금했다. 무엇보다도 검찰 개혁이 시대의 화두가 된 시점에서 사람다운 검사의 이야기를 접할 수 있는 기회를 얻는 것은 큰 행운이라는 생각이 든다. 1부에서는 저자가 경험했던 실제 공소 사건을 바탕으로 들여다본 사건 외곽의 풍경들, 2부에서는 검찰 내부 조직에서의 갈등 관계, 3부에서는 상주지청장으로 지내며 만났던 사람들과의 흥미롭고 따뜻한 에피소드를 만날 수 있다. 특히 3부에서 소개한 '심쿵 요정' 사무처장님의 이야기는 드라마보다 더 드라마틱한 감동을 선사한다. 사법에 관한 불신이 가득한 시대, 특히 검찰에 대한 신뢰가 바닥으로 추락한 시점에서 책을 내기로 결정하기까지 저자가 얼마나 많이 고민하고 갈등 했을지 짐작이 된다. 그러나 "인간이라는 연약한 종족에 대해 낙관을 잃지 않는 것이 법을 다루는 이들이 가져야 할 본분이다"라고 말하는 인간미 넘치는 검사이니 열린 마음으로 책을 펼쳐 보면 어떨까 싶다. 검사로서 마주했던 그 어떤 삶도 결코 가볍게 대하지 않으려 했던 묵직하고 단단한 애씀이 느껴질 것이다. 어쩌면 이것이 상주의 마법 같은 것이 아닐까? 땅이 너르고 하늘이 순한 상주 들판에는 예로부터 '심쿵 요정'들이 살고 있어서 외지에서 온 '무뚝뚝이'들을 놀라게 하는 건 일도 아니라는 듯 심쿵 하게 꽃을 내미는 건지도 모르겠다. (236쪽) 검사와 변호인의 관계 드라마나 영화 속에서 검사와 변호인은 하나의 사건을 두고 싸워서 이기기 위해 혈투를 벌이는 투사들로 비친다. 그러나 무죄로 밝혀진다고 해서 그것이 곧 공판 검사의 패배는 아니고, 검사와 변호인이 싸우는 대상은 피고인이 아니라는 정 검사의 말에 고개가 끄덕여진다. 한 마디로 간단하게 설명할 수 있는 삶은 없으니까 유죄인가 무죄인가 명확히 답을 내야 하는 상황일지라도 그 이면에 담긴 거대한 생을 타인이 다 헤아릴 수는 없다는 것을 인정해야 할 것이다. 모든 구속영장은 해피엔드를 향해 있어야 한다. 좋은 뜻을 위해서... 행복의 땅에 얼마나 많은 이가 생존해 닿을 수 있을지 모른다 하더라도, 그 방향성만은 그쪽으로 기울어 있어야 한다. 조금 더 햇볕이 드는 쪽으로, 그와 우리의 업이 함께 말라 갈 수 있는 쪽으로. (270쪽) 유무죄의 선고를 내리는 순간에도, 방향성이 조금 더 햇볕이 드는 쪽으로 기울어지기를 바라는 검사들이 많아진다면 법정의 권위와 신뢰는 더 높아질 수 있다고 생각한다. 자신의 일을 "정의감도 의협심도 아닌 두려움을 원동력으로 나아가는 일"(136쪽) 이라고 생각하고 있듯이, 어떤 순간에도 두려움을 외면하지 않고 선명하게 기억하는 검사들이 법정에 서있기를 바란다. 장화를 신는 사람들 <유무죄 세계의 사랑법>안에 담긴 다양한 에피소드 중 장화 이야기는 잊히지 않는다. 사람들은 보고 싶은 것만 보는 경향이 있다. 그 자리에 늘 있던 화병, 누군가 신고 다니는 해진 신발, 오랫동안 방치되어 있던 깨진 유리창조차도 관심이 없으면 보이지 않는다. 정 검사는 장화를 사려고 마음먹고 나서 생각보다 많은 곳에 장화를 신고 일하는 사람들이 있다는 것을 알게 된다. 형형색색의 장화가 보이기 시작했다는 것. 장화를 신는다는 것은, 물과 흙과 온갖 불순물로부터 발을 보호해야 할 필요가 있다는 뜻이다. 다시 말하면 자칫하면 위험에 노출될 수도 있는 불안감이 도사리는, 결코 녹록지 않은 삶을 살아가고 있다는 뜻일 것이다. 장화 속에 감춰진 발들이 어떤 상황에 놓여있는지 알지도 못하면서 타인의 삶에 대해 아는 체했다는 사실을 반성하는 저자의 태도는 나 역시 겸손해지게 만들었다. 논밭 뿐만 아니라 시장 국밥집에서도 편의점에서도 거리에서도 장화를 신고 있는 사람들과 마주쳤다. 그러고 보니 우리 검찰청 구내식당 여사님도 고운 색깔의 체크무늬 장화를 신고 계셨다. '세상엔 장화를 신는 사람들이 이렇게나 많은데, 나만 없었어 장화?' 그런 줄도 모르고 변변한 장화 한 켤레 없이 온갖 세상사에 아는 체하고 살아온 날들이 무모하게 느껴졌다.(275쪽) 얼마 전 들은 한 정치인의 말이 떠오른다. "여름의 한복판에서 동일하게 숨을 쉬고 동일한 햇볕으로 더위를 느끼고 있지만, '에어컨이 있는 곳과 에어컨이 없는 곳'으로 갈라지는 현실에 관심을 가지려고 노력해야 한다'는 말. 저자도 같은 마음이지 않았을까 싶다. 타인의 장화, 타인의 손수건, 타인의 옷소매를 바라보는 시선에 나 자신을 한번 비춰보려는 노력이 필요한 시대인 것 같다. 그리고 "언제고 흘러 닥칠 생의 비극들 사이에라도 기어이 징검다리를 놓고, 너무 돌아가지 않는 방식으로 다정한 이들을 만나러 가는 사람들"(287쪽)과 생을 촘촘히 연결해 가면서 살아가는 세상이 되었으면 좋겠다는 생각을 해본다. |

- 이전글 저는 38세에 죽을 예정입니다만 / 샬럿 버터필드 2025-08-05

- 다음글 같이 읽자는 고백 / 김소영 2025-09-01